近年、日本国内では実在する企業や官公庁の部署を名乗る不審電話が急増しています。こうした電話は「ニセ電話詐欺」の一種であり、巧妙な話法を用いて個人情報や金銭をだまし取るのが目的です。

本記事では、不審電話の概要や近年の実情、実際の被害事例、そして企業や行政の対応、個人でできる対策までを整理し、世間の評価や反応も交えながらわかりやすく紹介します。

不審電話の概要

まずは、不審電話がどのような仕組みで行われているのかを整理します。実在する企業や部署をかたる手口は、受け手に「信頼できる相手だ」と錯覚させるのが狙いです。犯人は「○○銀行セキュリティ部」「警察本部」「大手通信会社の料金課」など、実在の組織や役職を名乗ることで信用を得ようとします。

よく使われる手口と特徴

犯人は「○○銀行セキュリティ部」「NTT料金課」「警察本部サイバー課」など、信頼性の高い組織名をかたり、受け手に警戒心を抱かせないよう仕向けます。多くの場合、以下の流れで進行します。

- 自動音声で「未納料金がある」「この電話は〇時間後に停止される」と脅す

- 指定の番号を押させ、オペレーター(犯人役)につなぐ

- 「確認のため」として氏名や生年月日などの個人情報を聞き出す

- 「不正利用されている」「調査が必要」などと口実をつけて金銭を振り込ませる

さらに近年は、発信者番号を偽装し本物の組織の電話番号を表示させるケースも報告されています。このため「実際に調べても番号が正しいので信用してしまった」という声が後を絶ちません。

こうした背景から、世間では「電話番号の表示だけでは安全性を判断できない」との認識が広がっており、セキュリティ意識の転換を迫られているのが現状です。

日本国内における実情と発生動向

ここでは、日本での発生件数や社会的な広がりを見ていきます。

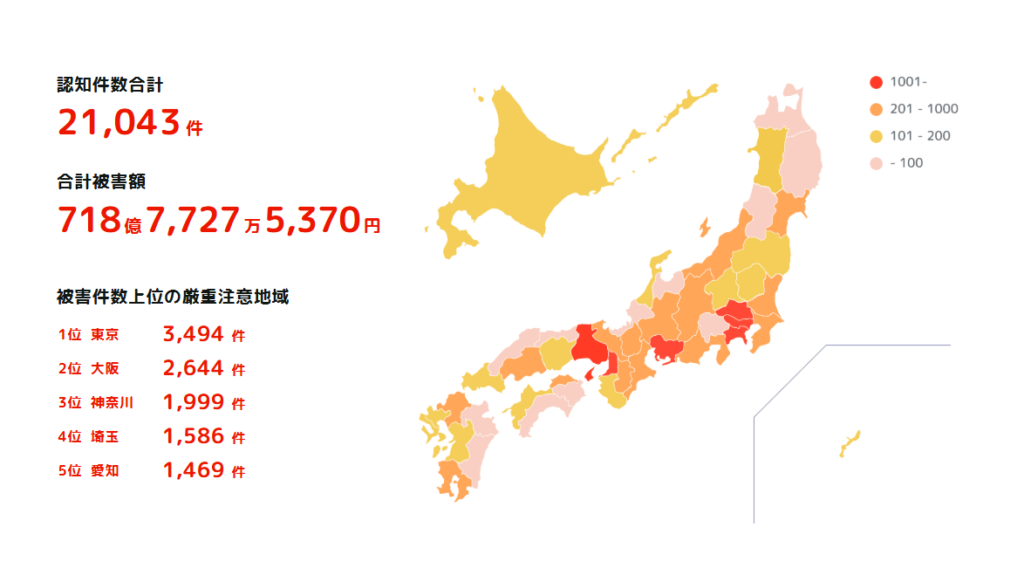

発生件数と被害額の増加

警察庁のデータによれば、2024年の特殊詐欺被害総額は718億円超と過去最悪を更新しました。前年比で約6割増加しており、被害の拡大スピードは極めて深刻です。加えて、詐欺の「予兆電話」と呼ばれる段階的な連絡件数も19万件以上と大幅に増え、月1万件を超えるペースで市民に届いている計算になります。

特筆すべきは、犯人の多くが海外発信の国際電話を利用している点です。警察庁の統計では、特殊詐欺で利用された番号の7割以上が海外発信でした。つまり、国内の規制や捜査だけでは対応が追いつかない構造的な課題が浮き彫りとなっています。

被害対象層の広がり

従来は高齢者が主なターゲットでしたが、近年では20代・30代の若年層にも被害が拡大しています。理由としては、スマートフォンに届く「未納料金通知SMS」や「自動音声電話」が誰でも受け取りやすい仕組みになっていることが挙げられます。

「高齢者だけの問題ではない」という社会的な認識が強まっており、自治体や教育機関も若年層向けに防犯啓発を始めるケースが増えています。

被害事例から見る実態

実際に報道された被害事例を見てみると、手口の巧妙さや被害の深刻さが一層浮かび上がります。

高齢者を狙った巨額被害

福岡市では、84歳男性が「電話を止めます」という自動音声の後、偽の警察官や検察官に次々と電話を転送され、「あなたも共犯にされる」と脅されました。結果として、男性は計800万円を振り込む被害に遭いました。

同時期には80歳女性も同様の手口で「国税庁の調査のため」として200万円を振り込まされました。いずれも「正義の味方」を装った詐欺であることから、心理的にだまされやすい構造となっています。

個人情報の流出リスク

金銭被害だけでなく、個人情報の漏洩も問題です。東京では30代女性が携帯会社を名乗る不審SMSを受け、通話中に生年月日や住所を伝えてしまいました。結果的に金銭被害には至りませんでしたが、「悪用されるのではないか」と不安を抱え続けています。

このように、不審電話は金銭的損失と精神的ストレスの両面で被害を及ぼすのが特徴です。

行政・企業・警察による対策

社会全体での被害拡大を受け、官民一体となった取り組みが進められています。特に行政機関は、市民に直接関わる立場から積極的に注意喚起を行っており、その動きは大きな役割を果たしています。

行政機関の取り組み

行政機関は「正規の連絡手段では絶対に行わないこと」を明確に示すことで、国民の判断基準を作ろうとしています。主な取り組みは以下の通りです。

これらの施策は、実際に市民が安心して日常生活を送れるようにするための基盤となっています。また「国が明言してくれている」という事実が、被害防止の心理的な支えにもなっていると評価されています。

技術的な防御策

行政や企業は、単なる周知だけでなく、技術を活用した仕組みづくりにも力を入れています。ここでは、実際に導入が進んでいる代表的な防御策を紹介します。

これらの施策によって、実際に海外からの詐欺電話の着信件数は減少傾向が確認されています。市民からは「現実的に役立つ対策」として前向きに評価される一方で、「高齢者が設定を行うのは難しい」といった課題も残されているのが現状です。

個人でできる予防策

最終的に、不審電話を防ぐには日常のちょっとした行動習慣が大きな鍵となります。ここでは具体的な心構えや行動の工夫、相談先などを整理し、実践的な視点で紹介します。

基本の心構え

不審電話は誰にでもかかってくる可能性があります。普段から「このように対応する」と決めておくことで、冷静に判断できる確率が高まります。以下に基本的な心構えをまとめます。

こうしたシンプルなルールを徹底するだけでも被害を大きく減らすことが可能です。日常生活において「怪しい電話はまず疑う」という習慣を根付かせましょう。

確認行動を徹底する

犯人は「今すぐ」「他人に言わないで」などと焦らせてきますが、その場で従わないことが大切です。少しでも違和感を覚えたら、一度電話を切り、自分で正規の窓口を調べて連絡する行動が必要です。

具体的には、利用している銀行や通信会社の公式サイトから代表番号を確認し、自ら掛け直す方法が最も安全です。こうした確認行動を徹底することで、詐欺を見抜ける可能性が格段に高まります。

相談窓口の活用

被害に遭ったかもしれないと感じたとき、一人で抱え込むのは非常に危険です。専門の相談窓口を利用することで、的確なアドバイスを受け、二次被害を防げます。以下に主要な窓口を示します。

これらの番号は全国共通で利用でき、地域の警察や消費生活センターへスムーズにつながります。困った時には迷わず電話し、専門家の指示を仰ぐことが最善策です。

まとめ

実在企業や官公庁を装う不審電話は、もはや誰にとっても他人事ではありません。

今後も技術の進化に合わせて詐欺は形を変えていきます。社会全体で知識と意識を高めることが、被害を食い止める最大の鍵となるでしょう。

コメント